「高齢の親が浴室で転倒しないか」「浴槽の出入りは大丈夫だろうか」

と、不安に感じていませんか?

本記事では「そろそろ入浴環境を見直した方がよいかも」と思い始めている方へ向けて、高齢者が安全に入浴するための手助けをする入浴用品について、わかりやすく紹介します。

この記事で安全に入浴するための工夫や、入浴用品(入浴補助用具)の選び方について理解することで、安心して入浴できる手助けとなれば幸いです。

年齢とともに高まる入浴時のリスクとは

高齢になると、筋力やバランス感覚の低下により、日常の動作が不安定になりがちです。

特に浴室は濡れて滑りやすいため、事故のリスクが高い場所です。

厚生労働省の人口動態統計(令和5年)によれば、65歳以上の高齢者による「不慮の溺死及び溺水」による死亡者数は8,270人に上り、そのうち6,541人が家庭や居住施設の浴槽内で命を落としています。

この数は交通事故による死亡者数の約3.0倍に達しており、年々増えています。

高齢者にとって入浴は、一日の疲れを癒す大切なリラックスタイムです。しかし、浴室は滑りやすく温度変化も激しいため、転倒や血圧変動といった事故のリスクをはらんでいます。

こうした現状を踏まえ、日常的に使う浴室の安全対策を講じる必要があります。

出典:e-Stat 政府統計の総合窓口「人口動態調査 不慮の事故による死因(三桁基本分類)別にみた年齢(特定階級)別死亡数」

安心して入浴するためにできること

高齢者が安心して入浴するためには、加齢による身体機能の低下を考慮した環境整備が欠かせません。

高齢者は筋力やバランス感覚の衰えにより、滑りやすい浴室では特に転倒しやすく、立ち座り動作や座位姿勢の保持も難しくなります。

事故のリスクを減らすため脱衣所から浴室までの移動経路には、障害物となりそうなタオルや洗剤などを置かないようにしてください。また、足元がよく見えるよう、十分な明るさを確保することも大切です。

そして、浴室の床はこまめに清掃してシャンプーや石鹸の泡やぬめりを取り除き、滑らないようにしましょう。浴室の段差は極力解消し、可能であれば浴室内の床を滑りにくい床材へ変更することで、より安心して入浴できるようになります。

こうした対策に加え、入浴用の介護用品を活用することで、安全で快適な入浴環境を整えられます。

次に、入浴用品(入浴補助用具)の選び方についてご紹介します。

入浴用品(入浴補助用具)を選ぶときのポイント

入浴用品(入浴補助用具)を選ぶ際には、高齢者のお体の状態と浴室の環境、この二つのポイントから考えることが大切です。

立ち座りが不安定な方には手すりや背もたれ付きのシャワーチェア、浴室のまたぎ動作が不安定な方は手すりといった、その方の状態に合った入浴用品を検討します。浴室の広さや浴槽の形状、床の材質といった物理的な条件も確認し、設置スペースが限られている場合は、シャワーチェアであれば折りたたみ式のもの、手すりであれば工具不要で浴槽の縁に固定できるものなどを選ぶのがおすすめです。

次章では、具体的な入浴用品(入浴補助用具)を紹介します。

安心・安全な入浴をサポートするための入浴用品(入浴補助用具)

安全に入浴するには、入浴用品を活用することも有効です。

この章では、転倒事故を防ぎ、安心して入浴できる環境を整えるアイテムを紹介します。

どのような入浴用品(入浴補助用具)があるかを知っていただき、ご家庭の安全な入浴の手助けとなれば幸いです。

入浴用いす(シャワーチェア)

入浴用いす(シャワーチェア)は、浴室の洗い場で安全に身体を洗うための専用いすです。立ったまま身体を洗うことが辛くなった方や、座った姿勢が不安定な方でも、無理なく入浴できるよう手助けしてくれます。

座面の高さを調整できるタイプや、背もたれ・ひじ掛けが付いた安定性の高いタイプなど、使う方の身体状況に合わせて、機能や形状の異なるさまざまな製品が揃っています。

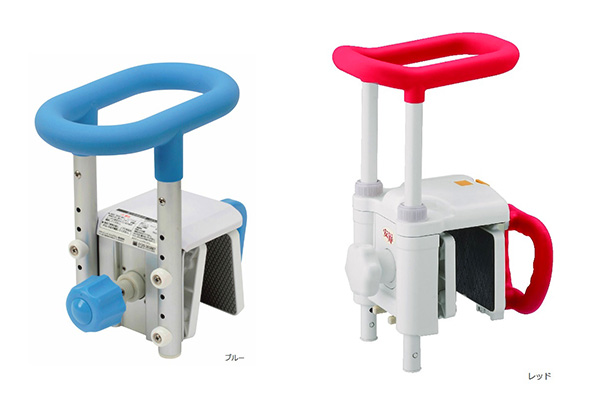

浴槽用手すり

浴槽用手すりは、浴槽の縁をしっかり挟んで固定して使用するアイテムです。浴槽をまたぐ時や、お湯から立ち上がる時に手すりを握ることで、身体を安定させることができます。

握りやすい形状で体を支える支点となり、入浴動作の不安定さを軽減します。

工事不要で設置できるため、賃貸住宅でも導入しやすいのが特徴です。

ただし、強固な固定は得られにくく、大きな体重をかけると、ずれたり外れたりするリスクがあるため、比較的立位バランスが良好な方向けといえます。

また、浴槽の厚みや素材によっては取り付けられない場合もあるため、設置前には浴室環境や、実際の介助動作を十分確認しておくことが大切です。

浴槽台

浴槽台は、浴槽内に設置して座面の高さを調整し、浴槽の中での立ち座りを補助する入浴用具です。

深さのある浴槽でも、底まで腰を下ろす必要がなくなるため、足腰に不安のある高齢者でも無理なく入浴できます。

座面が高くなることで、立ち上がる動作も安定しやすくなり、転倒のリスクを抑える効果が期待できます。

なお、浴槽台を使用すると肩までお湯に浸かりにくくなる場合があるため、本人の希望や入浴スタイルに合わせてご検討ください。

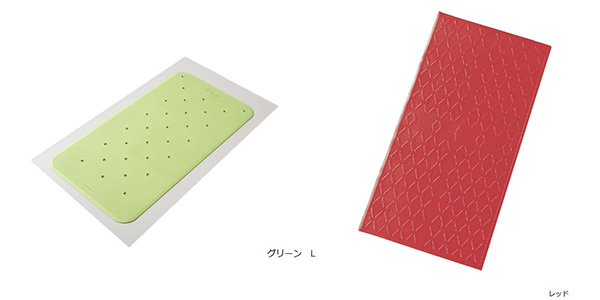

滑り止めマット

浴室や浴槽内の滑りやすい場所には、滑り止めマットを活用するのがおすすめです。

滑り止めマットを敷くだけで、転倒リスクを軽減できます。

滑り止めマットには、主にゴム素材とシリコン・エラストマー素材の2種類があります。

ゴム製マットは重みがあり、敷くだけで安定するため、凹凸のある床面やタイル張りの洗い場、滑りやすい床材に適しています。

一方、シリコンやエラストマー製のマットは吸盤で固定するタイプが多く、フラットで滑らかな床面に適しているマットです。

しかし、凹凸がある場所では吸盤がうまく機能しないことがあるため、注意してください。

湯おけスタンド

湯おけスタンドは、入浴時に湯おけを持ち上げずに使えるように、高さを調整して湯おけを載せられるスタンドです。前かがみの姿勢がつらい方や腰に負担をかけたくない高齢者が湯おけスタンドを使うことで、座ったまま無理なく湯を汲むことが可能になります。

介護保険が適用される入浴用品もある

入浴用の介護用品には、介護保険の「特定福祉用具販売」の対象となるものがあります。この記事で紹介した入浴用品の中では、入浴用いす(シャワーチェア)や浴槽用手すり、浴槽台が特定福祉用具販売の対象です。

自己負担は1〜3割となるため、経済的な負担を抑えながら導入できるのがメリットです。

ご家庭の浴室環境や身体状況に合った用具の選び方については、ヤガミホームヘルスセンターの福祉用具専門相談員がアドバイスを行っています。介護保険制度の利用に関するご相談も可能ですので、制度の活用をお考えの方も安心してご利用いただけます。

制度の概要も含めてご案内できますので、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ:安全に入浴するために入浴用品でしっかり対策を

高齢になると、入浴時の事故リスクが高まります。

そのため、安心して入浴するには、入浴用品の活用が効果的です。

介護保険を利用すれば、自己負担を抑えて必要な用品の導入が可能です。

しかし、制度の仕組みが複雑で分かりにくいと感じる方もいるかと思います。

ヤガミホームヘルスセンターでは福祉用具専門相談員が、ご家庭の浴室環境や使用者の身体状況を丁寧にヒアリングし、介護保険制度の仕組みも踏まえて最適な入浴用品の選定をお手伝いします。

ご自身やご家族にどのような入浴用品が合っているのか分からない場合でも、専門スタッフが一緒に考えながら進めていきますので、安心してご相談ください。

※オンラインショップでの購入は介護保険の対象外となるため、自費でのご購入となります。

入浴用品に関するご相談はヤガミホームヘルスセンターへ

介護用品の選び方に迷ったら、ヤガミホームヘルスセンターにご相談ください。

ヤガミホームヘルスセンターでは福祉用具専門相談員が、入浴用品をはじめとするさまざまな介護用品について、ご家庭の状況や使用者に合わせた最適な提案をいたします。

安心して使える介護用品選びを、専門家と一緒に進めていきましょう。

まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談窓口

介護用品・医療用品のオンラインショップ ヤガミホームヘルスセンター「e.よりそうだん」

詳しくはこちら

| ご連絡先電話番号 (通話料無料) | 0800-555-7772 |

| 受付時間 | 月〜金曜 10:00〜17:00 |

| 休業日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |

| オンラインショップメール | info@e-yorisoudan.com |